Nos textos anteriores vimos uma série de conceitos que podem ser transformados em slogans pedagógicos: haicais sintéticos como selos, pequenas estampas que congregam grandes ideias e auxiliam o entendimento (a criação de slogans é até mesmo um teste para avaliarmos nosso domínio conceitual). Alguns exemplos: miasmas são granadas de fragmentação; o ontologismo é um luxo supérfluo; lusus naturae são milagres sem teleologia. Agora pretendo introduzir mais três elementos essenciais, os conceitos de irrupção hesiódica, de filogênese lucreciana e de problema do mal. Os três, por seu turno, deverão dar origem a novos slogans. São as peças mais importantes para a edificação de um conceito adequado de ateísmo.

Nos textos anteriores vimos uma série de conceitos que podem ser transformados em slogans pedagógicos: haicais sintéticos como selos, pequenas estampas que congregam grandes ideias e auxiliam o entendimento (a criação de slogans é até mesmo um teste para avaliarmos nosso domínio conceitual). Alguns exemplos: miasmas são granadas de fragmentação; o ontologismo é um luxo supérfluo; lusus naturae são milagres sem teleologia. Agora pretendo introduzir mais três elementos essenciais, os conceitos de irrupção hesiódica, de filogênese lucreciana e de problema do mal. Os três, por seu turno, deverão dar origem a novos slogans. São as peças mais importantes para a edificação de um conceito adequado de ateísmo.

Vimos que Hesíodo não parece oferecer um materialismo verdadeiro (com efeito, ele teria consciência da dificuldade de se obter uma adaptação orgânica num esquema materialista?). Ainda assim, eu não poderia deixar de notar que sua teogonia contém uma engrenagem teórica extremamente sugestiva. De acordo com Hesíodo, os deuses são os criadores da humanidade (a criação da primeira mulher, Pandora, é descrita em detalhes). Os próprios deuses, porém, emergem pelo acaso. Gaia surge por geração espontânea; outros deuses evoluem; mas o caso de Afrodite é ainda mais eloquente: ao emergir de uma espuma ou de um pedaço de carne, a deusa do amor dá mostras de um tipo de processo que não conseguiríamos distinguir da gênese materialista.

Daí o conceito que introduzo: “irrupção hesiódica”. (O leitor atento perceberá que esse conceito é uma forma de aprofundar a crítica do ontologismo que abordamos no texto anterior.) Não se trata de modo algum de uma ideia inovadora ou exótica. Galileu fez uso da essência dessa ideia quando identificou em Júpiter um sistema solar em miniatura que ofuscava o brilho do sistema geocêntrico (quatro luas de Júpiter foram descobertas por Galileu); Darwin igualmente recorreu ao argumento hesiódico quando abriu A origem das espécies com um capítulo sobre as espécies domesticadas (formidável analogia entre o cediço e o oculto).

A meu ver, uma proposição atribuída a Pitágoras é um dos exemplos mais ilustrativos de irrupção hesiódica. Pitágoras teria dito que os terremotos são causados por aglomerações de almas no Hades, ou seja, que os terremotos são um efeito não intencional de causas inteligentes. (1) O fenômeno não corresponde exatamente a uma pirâmide de ginastas ou às flores de carne humana produzidas pelas beldades do nado sincronizado (coisas que não ocorrem sem um planejamento minucioso), mas às massas de corpos que se aglutinam espontaneamente em orgias (muito embora possa haver, aí também, um certo planejamento). Se os integrantes de uma orgia colossal fizessem a terra tremer, teríamos o direito de pensar que os corpos libidinosos tiveram a intenção de provocar uma catástrofe geológica? A vida mental de cada elemento seria tão irrelevante quanto os sonhos nutridos pelas partículas de um gás. É possível notar, inclusive, uma forte semelhança entre os vapores inteligentes que se acumulam no Hades pitagórico e as exalações inanimadas que, segundo Aristóteles, preenchiam as cavidades subterrâneas e provocavam terremotos. Conforme o lema da crítica do ontologismo, matéria é o que poreja como matéria.

Vou introduzir agora o conceito de filogênese lucreciana, o qual deve ser pensado em associação com o argumento hesiódico. Aquilo que eu chamo de “filogênese lucreciana”, na verdade, foi primeiramente proposto pelo pré-socrático Empédocles (c. 494 – c. 434 AEC). Eu recorro ao epicurista romano Lucrécio (c. 99 – 55 AEC) simplesmente porque, na Antiguidade, Lucrécio foi não apenas um proponente, mas um articulador magistral da teoria inventada por Empédocles. Eu poderia da mesma forma, se quisesse, fazer uso da caudalosa exposição de Cícero em Sobre a natureza dos deuses (rico armazém de noções epicuristas). Cícero, porém, não foi um defensor da ideia.

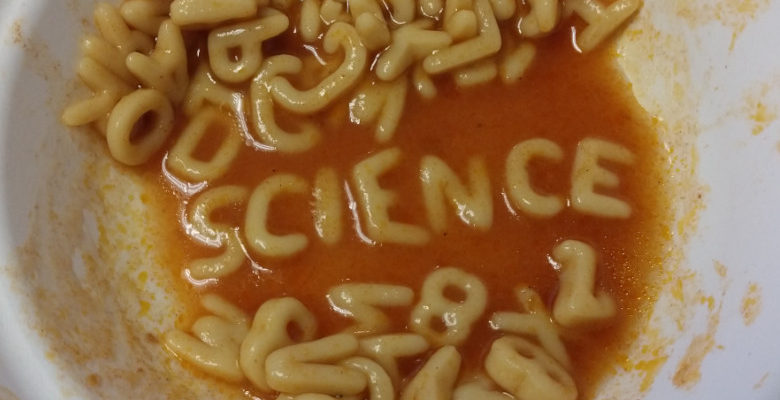

O caráter essencial da filogênese lucreciana não é difícil de ser apreendido. Imagine apenas que as almas de Pitágoras (ou as partículas conscientes de um gás hipotético) são letrinhas que flutuam em uma imensa sopa. Então imagine que a sopa, que pode muito bem ter uma extensão infinita, é agitada de maneira caótica. Em decorrência da lei estatística dos grandes números (a formulação é moderna, mas a intuição básica já fazia parte das ideias de Empédocles), poderemos assistir ao surgimento de palavras, frases e até páginas de Shakespeare – tudo misturado a uma quantidade absurda de agrupamentos sem sentido algum. O exemplo da sopa não é de Lucrécio, embora Cícero fale de peças com as letras do alfabeto, as quais deveriam, segundo a filogênese epicurista, formar os versos do poeta romano Quinto Ênio: “[...] se números incontáveis das vinte e uma letras do alfabeto, confeccionadas em ouro ou alguma outra substância, fossem agitados num recipiente e depois espalhados no solo, eles poderiam formar os Anais de Ênio [...]”. (2) Lucrécio, no entanto, propõe um processo análogo: há um período da história da Terra (talvez num oceano primitivo – a ideia, como bem o demonstram Tales e Anaximandro, não era estranha aos gregos) em que todas as combinações atômicas possíveis são ensaiadas. Em meio ao pandemônio de arranjos fortuitos, alguns organismos capazes de sobreviver e gerar descendentes vêm à luz.

Eu afirmei há pouco que somente a conjunção da filogênese lucreciana com o argumento hesiódico pode esclarecer a essência do ateísmo. Agora explicarei tal nexo. O que ocorre é que o processo lucreciano dá margem a várias objeções que se valem da existência de uma moldura ou de um substrato que serve de suporte para a filogênese. Na ausência de uma derivação exaustiva dos componentes cósmicos, os adversários da filogênese lucreciana (e de processos aparentados) não tardam em reparar que a admissão de um substrato irredutível retira do ateísmo sua força probatória. A irrupção casual, dizem, é apenas a ponta de um iceberg cósmico que pode ser constituído de uma deslumbrante organização teleológica. Eles não estão de todo errados.

Em Hesíodo, os deuses provenientes da matéria são os designers inteligentes da humanidade (tira-se com uma mão o que se põe com a outra); em Lucrécio, a explosão de espécies ocorre num substrato já composto de estruturas orgânicas e semiorgânicas (posição que podemos chamar de “organicismo”). Não é só o fato de que Lucrécio jamais duvida da existência de uma casta de seres divinos (organismos irredutíveis). A própria matéria já é em si mesma um estofo ricamente configurado. Observemos as formas dos átomos. Eles não são apenas bolinhas de aço. De acordo com Lucrécio, há átomos de variadas formas, inclusive ásperos e com aparência de velcro: “figuras mais enganchadas”. (3) Sem muito esforço, concebemos que há também cilindros, cubos, cones, elipsoides, meias-luas e até minúsculos ouriços-do-mar: átomos com “pequenos ângulos algo proeminentes”. (4) Tudo leva a crer que Lucrécio teve um punhado de areia de praia sob os olhos quando teorizou sobre a geometria atômica (penso que todos deveriam contemplar pelo menos uma vez a incrível diversidade apresentada pelos grãos de areia sob um microscópio ou uma lupa), pois, logo depois de versar sobre a disparidade dos grãos em geral, ele reflete sobre as conchas que encontramos no litoral: “Vemos que a espécie das conchas, em razão semelhante, tinge o regaço da praia [...]”. (5)

Ouriços e estrelas-do-mar... Que regra arbitrária poria limites à variação, uma vez que Lucrécio não deriva as formas atômicas de um princípio superior? Tenho para mim, de qualquer modo, que um ouriço-do-mar petrificado (um grão duro com formato de equinodermo) já seria anatomicamente um ser vivo ou, pelo menos, o esqueleto de um ser vivo. Daí minha conclusão, a de que alguns átomos concebidos por Lucrécio são como conchas, foraminíferos e radiolários petrificados. Eu pagaria para ver um lucreciano descontente provar que os átomos primitivos poderiam ter a forma de ouriços-do-mar, mas não de radiolários! Por que, afinal, deveríamos parar em um ponto qualquer do espaço lógico das geometrias possíveis? Alguma proibição ontológica impediria a existência de átomos em forma de ursinhos? Gummy Bears atômicos, pingentes e joias em ouro maciço... Miçangas, brincos e berloques... Oh, o ridículo de alguns defensores de Lucrécio! A complexidade do estofo fundamental seria permissível até certo ponto. Uma lei superior determinaria as formas dos átomos da seguinte maneira: “uma estrela é a figura com o máximo possível de complexidade”. “Hum”, diria tal lei, “este ouriço desvia-se um pouco demais da simplicidade cabível. Um objeto que parece um resíduo de torneamento mecânico é uma forma que posso aceitar. Mas um ouriço, uma bola com pontas, já ultrapassa o limite da complexidade tolerável”. Por que não postular logo de cara, então, a simplicidade (quase) absoluta do espaço vazio? Há algo mais simples que o nada? De modo algum poderíamos dizer: “porque os átomos são a limalha resultante de fricções ancestrais”. Não! Os átomos de Lucrécio são eternos. Eles não passaram a existir. Descartes, mais consciente, evita o problema ao sustentar que as partículas são oriundas da fragmentação e do desgaste de um imenso “bloco de mármore” originário (a semente cósmica). Daí sim podemos esperar que haja partículas sem grande complexidade estrutural (se bem que, vista de perto, a cosmologia cartesiana só faça o problema retroceder à questão das propriedades do bloco primordial – as armadilhas inesgotáveis do ontologismo!). Lucrécio, contudo, não dispõe desse luxo teórico. Ele age como se os átomos fossem o produto de colisões mecânicas (fagulhas, estilhaços e seixos polidos pela fricção recíproca), mas não pode conectar o estado atual dos átomos a um evento genético primitivo. Uma simples análise da palavra “átomo” já seria suficiente para excluir a possibilidade de uma origem mecânica dos constituintes fundamentais do Universo.

Os defensores da primariedade do simples agem de maneira desonesta. Se há uma lei que proíbe a existência de átomos demasiadamente complexos (o estofo primordial de Lucrécio, no entanto, já é caracterizado por uma complexidade desconcertante), caberia perguntarmos qual é a razão de ser dessa lei. A resposta mais plausível que surge no horizonte é uma frase seca e peremptória: “fato bruto”. No entanto, se os átomos simplesmente existem como um fato bruto e não derivam de uma razão superior, a pergunta que fizemos acima permanece sem uma resposta. Radiolários, ursinhos e cavalinhos poderiam igualmente ser um fato bruto. E nem mesmo outras propriedades do sistema cósmico de Lucrécio, como a dimensão reduzida e a pluralidade dos átomos, deveriam ser pensadas como dados tranquilamente irredutíveis. O Universo poderia ser, em vez de uma multidão de átomos em movimento no espaço vazio, um organismo descomunal.

Confesso sair um pouco atordoado dessa reflexão. Um debate com um defensor da simplicidade primordial poderia estender-se a perder de vista. A questão, no entanto, é uma advertência sobre a natureza labiríntica do ontologismo. Qualquer que seja a resposta, nós não precisamos de uma para entender o significado da filogênese lucreciana. Há, de fato, argumentos para todos os gostos. Caso minha comparação com fósseis de radiolários seja falha, nós temos os velhos deuses à nossa disposição. Lucrécio, como eu já disse, não negava a existência de deuses. Tais entidades, também constituídas de átomos e dotadas de forma humana, provavelmente não vieram a ser. São organismos irredutíveis. Não se poderia negar, assim, que o estofo primordial de Lucrécio é entremeado de alguns nódulos de complexidade orgânica. Consequentemente, não preciso de mais dados para mostrar a necessidade da filogênese lucreciana (associada ao argumento hesiódico) para a fundação do ateísmo.

Seria de grande ajuda imaginarmos uma sopa em que flutuam, além de letras, alguns seres humanos. Ou, o que dá no mesmo, uma sopa que é aquecida num sofisticado fogão. O argumento hesiódico é aquele nos permite abstrair da complexidade presente nas letras (os átomos), nas pessoas (os deuses) e no fogão (o estofo primordial). Mais uma vez: se as unidades básicas com que lidamos são letras, e as letras formam palavras em decorrência do acaso e da lei dos grandes números, a complexidade encarnada em cada letra individual passa a ser irrelevante.

Há alguns anos comecei a elaborar o argumento hesiódico. Foi a única maneira que encontrei para conciliar uma derivação genuinamente materialista com uma moldura de elementos teleológicos. À época eu procurava evitar duas objeções particularmente irritantes, tanto mais porque ineptas e sempre vazadas em um tom soberbo. Uma delas é a de que os atomistas antigos não eram ateus. A outra é a de que a ausência de uma cosmologia completa (a derivação exaustiva das leis da natureza) torna inviável a defesa do ateísmo. Durante meu percurso, fui fortalecido em minha convicção quando li o último capítulo de Outgrowing God (2019), um livro do biólogo Richard Dawkins. Num trecho que até hoje me comove, Dawkins argumenta que o presumível enigma da cosmologia fundamental é “canja” (doddle) quando comparado com a magnitude do materialismo darwiniano: “O problema que Darwin resolveu, a saber, o problema da maciça improbabilidade da vida, era o maior deles”. (6) Trata-se de um belo aceno ao modo como Galileu interpretou a descoberta das luas de Júpiter (um microcosmo hesiódico que torna irrelevante a existência de uma ordenação geocêntrica), bem como aos ensinamentos que Darwin extraiu das experiências de domesticação. Recentemente, tive a felicidade de saber que o prêmio Nobel Robert Laughlin, um físico da matéria condensada, defendeu uma versão do argumento hesiódico. De acordo com Laughlin, a busca pelos constituintes básicos da matéria (cordas, branas, loops ou quaisquer outros objetos infinitesimais) pode tranquilamente ser colocada entre parênteses. Nosso foco deve permanecer sobre a camada de fenômenos emergentes, e não sobre a investigação da vida íntima e secreta das partículas. Laughlin propõe, assim, uma forma de behaviorismo que, se aplicada à sismologia pitagórica, equivaleria à seguinte injunção: “não devemos procurar saber o que se passa na cabeça das almas que provocam terremotos”. Um dos conceitos cunhados por Laughlin, inclusive, talvez capture com mais clareza a essência de meu argumento do que uma alusão à redundância hesiódica: trata-se do conceito de “protetorado”. Para Laughlin, protetorados são regiões da natureza que se emancipam de suas bases ontológicas; mais especificamente, são estados da matéria que, em virtude do grande número de partículas envolvidas, apresentam um comportamento que não depende de detalhes microscópicos. Agrada-me sobretudo quando Laughlin declara que às vezes a camada de fenômenos emergentes rompe todos os vínculos com a microestrutura da matéria: “[...] o hélio-3 superfluido, metais de férmions pesados e cupratos supercondutores parecem ser sistemas em que todos os vestígios desse vínculo [com a microestrutura] desapareceram [...]”. (7) Seria difícil encontrarmos uma formulação mais perfeita do argumento hesiódico! O que importa aqui, com efeito, é realçar a relação dialética que se estabelece entre um substrato e um domínio emergente que rompe todos os liames com o substrato. Julgo que seguinte frase de Laughlin merece ser acrescentada, pois nela encontramos uma denúncia bastante incisiva das pretensões estéreis do ontologismo: “[a emergência] torna as leis mais fundamentais, quaisquer que elas sejam, irrelevantes, protegendo-nos de ser tiranizados por elas. Ela é a razão por que podemos viver sem entender os segredos últimos do Universo”. (8) De fato, a emergência hesiódica mostra que o ontologismo é irrelevante para a fundamentação do ateísmo científico. O que importa é como a matéria poreja, e não sua constituição. No caso da sismologia pitagórica (o exemplo que aprendemos a amar – ou odiar – durante a presente exposição), as almas inteligentes porejam como massas de matéria que causam trepidações.

Dois novos elementos foram introduzidos em nossa constelação conceitual; dois novos slogans, portanto, podem ser criados: a irrupção hesiódica torna irrelevante o substrato em que ela ocorre; a filogênese lucreciana reúne o acaso com a repetição de eventos (lei dos grandes números). Falta um elemento para que nossa constelação seja completa: o argumento do mal. Trata-se do argumento de que a existência de uma divindade bondosa e suficientemente capaz é incompatível com a existência de estados mundanos indesejáveis – particularmente, com os exemplos aterradores de sofrimento. A utilidade do argumento do mal na defesa do ateísmo é grande, pois a percepção dos males que infectam o mundo é muito mais fácil do que a percepção do argumento hesiódico. Um sinal inequívoco da obscuridade do hesiódico, com efeito, é o fato de que não raro os pensadores têm dificuldade para entender que a cosmologia moderna é uma refutação do teísmo. Eu não estaria errado, portanto, se dividisse o ateísmo em duas vertentes: a científica, baseada no argumento hesiódico, e a popular, baseada no argumento do mal. Eu não desejo, contudo, que o adjetivo “popular” seja entendido de maneira depreciativa. Minha intenção é apenas mostrar que o ateísmo não poderia ser refém de sutilezas cosmológicas que são obscuras até mesmo para especialistas.

Creio que, com base na presente exposição, o leitor tenha captado a essência da ruptura hesiódica. Ainda estão frescas em nossa memória as passagens sobre a irrelevância da vida íntima das partículas e sobre os agregados fortuitos que se formam numa sopa de letras cósmica. Sei, no entanto, das dificuldades melindrosas que surgem quando deparamos com declarações de teístas e de agnósticos sobre a cosmologia moderna. Não é fácil encaixar o argumento hesiódico nos problemas concretos levantados pelos religionistas (e também pelos ateus que não sabem manejar o raciocínio hesiódico). Ora, o que vale para a interpretação da cosmologia moderna vale também para a historiografia do ateísmo. Sem o esclarecimento prévio de uma série de questões metodológicas (e sem o exercício de aplicação dos conceitos em problemas concretos), a história do ateísmo é um segredo guardado a sete chaves.

Bibliografia

CÍCERO. The Nature of the Gods. Oxford: Oxford University Press, 1998.

DAWKINS, R. Outgrowing God. Nova York: Random House, 2019.

GREGORY, A. The Presocratics and the Supernatural. Londres: Bloomsbury, 2013.

LAUGHLIN, R. B. A Different Universe. Nova York: Basic Books, 2005.

LAUGHLIN, R. B. & PINES, D. The Theory of Everything. In: BEDAU, M. A. & HUMPHREYS, P. (ed.). Emergence. Cambridge: MIT Press, 2008.

LUCRÉCIO. Sobre a natureza das coisas. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

Notas (Clique pra voltar ao texto)

(1) GREGORY, The Presocratics and the Supernatural, p. 136.

(2) The Nature of the Gods, Livro II, p. 80.

(3) Sobre a natureza das coisas, Livro II, p. 115.

(7) LAUGHLIN & PINES, The Theory of Everything, p. 264.

(8) A Different Universe, p. 8.

Nenhum comentário:

Postar um comentário